Kausalattribution

(Atkinson, 1957; Langfeldt, 2006; Möller, 2010; Strijbos & Müller, 2014; Weiner, 1975, 1979; Wild et al., 2006; Schunk, 2012; Dweck & Leggett, 1988; Dweck, 2006)

Attributionen sind subjektive Annahmen über die Ursachen von Erfolg und Misserfolg („Weil-Begründungen”) in Leistungssituationen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Attributionen nicht unbedingt der Realität entsprechen müssen, sondern auch fehlerhaft sein können.

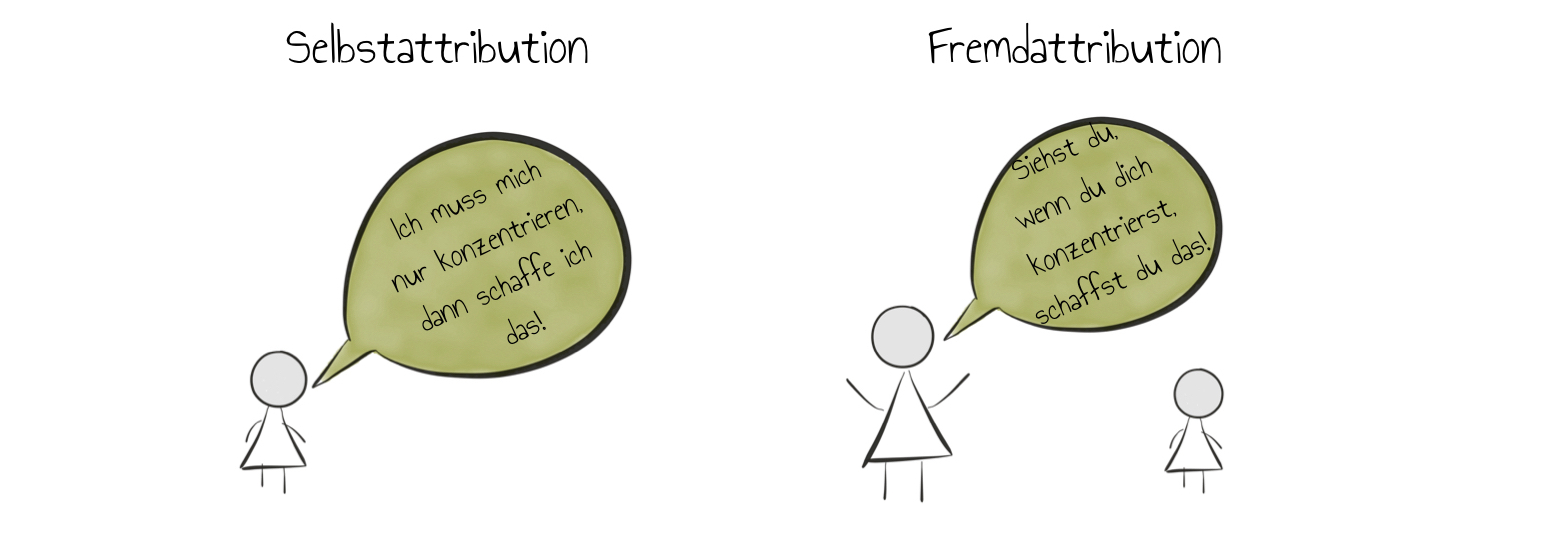

Grundsätzlich werden zwei Formen unterschieden. Attributionen können in Form einer Selbstattribution von einer Person selbst für ihr eigenes Verhalten oder in Form einer Fremdattribution von einer anderen Person vorgenommen werden.

Fremdattributionen können die gleichen Auswirkungen auf das Verhalten haben wie Selbstattributionen. Insbesondere Personen in pädagogischen Schlüsselpositionen wie Eltern oder Lehrende sollten auf ihre Ursachenzuschreibungen bei Erfolg und Misserfolg von Lernenden achten, denn Fremdattributionen können von Lernenden übernommen werden und damit einen Einfluss auf die Attributionsentwicklung beziehungsweise Selbstattribution der Lernenden haben.

Impulsfrage:

Sehen Sie sich die Szene 1: Erarbeitung der Bildungsgesetze von Quadratzahlen an. Überlegen Sie sich, welche motivationsförderlichen und motivationshinderlichen Beispiele der Selbst- und Fremdattribution Sie hier beobachten können.

Dimensionen der Kausalattribution

In den 1970er Jahren entwickelte sich die Attributionstheorie nach Weiner (1975; 1979). Dieser Ansatz hatte großen Einfluss auf die Erziehungswissenschaften, gilt aber nach heutigem Forschungsstand teilweise als überholt. Eine Auseinandersetzung mit den von Weiner identifizierten Attributionsmustern lohnt sich dennoch, um die Entwicklung kognitiver Handlungstheorien und insbesondere den Zusammenhang zwischen Motivation, Zielorientierung und Fähigkeitsselbstkonzept nachzuvollziehen.

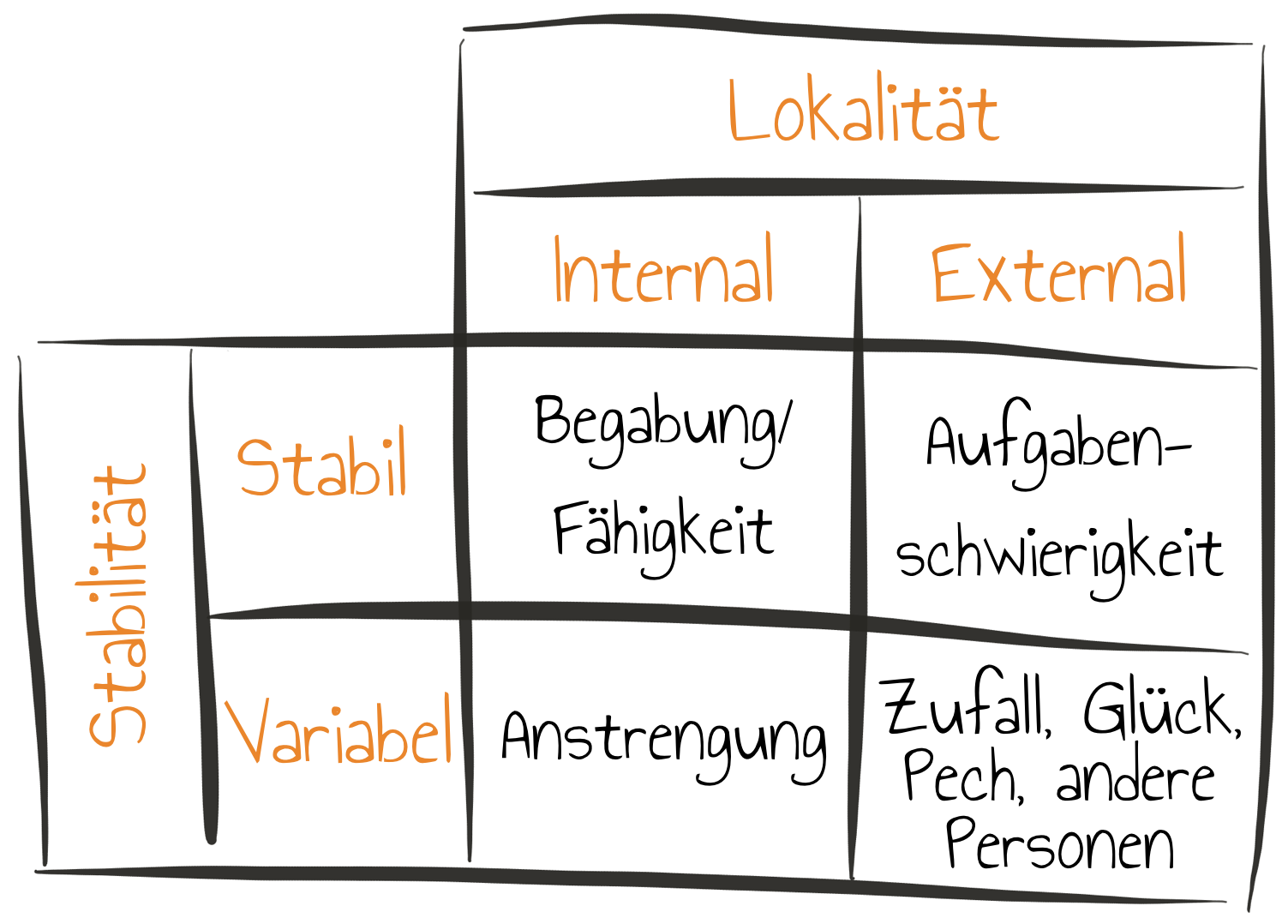

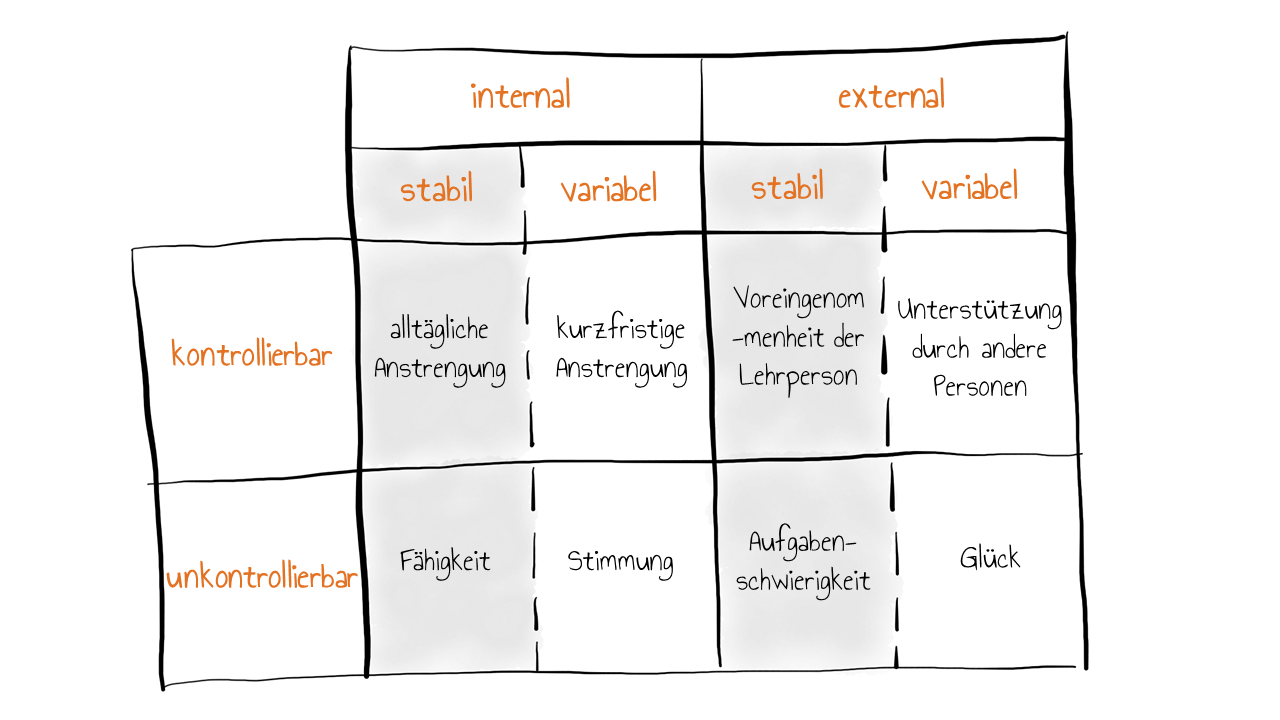

Laut Weiner (1975) können Attributionen hinsichtlich der Dimensionen Lokalität und Stabilität unterschieden werden.

Auf der Dimension Lokalität unterscheiden sich Attributionen im Hinblick darauf, ob Ursachen des Erfolgs oder Misserfolgs entweder innerhalb (internal) oder außerhalb (external) des Einflussbereichs einer Person angenommen werden.

Auf der Dimension Stabilität (zeitliche Konstanz einer Ursache) variieren Attributionen im Hinblick darauf, ob Ursachen als zeitlich gleichbleibend (stabil, „ist immer so, ändert sich nicht“) oder zeitlich veränderlich (variabel, „kann beim nächsten Mal anders sein“) betrachtet werden.

Die folgenden Tabellen nach Weiner (1975, S. 88-89) fassen überblicksartig zusammen, welche Ursachenzuschreibungen auf diesen beiden Dimensionen, insbesondere in schulischen Lernsituationen möglich sind.

In schulischen Leistungssituationen wird den internalen Faktoren „Anstrengung“ und „Fähigkeit“ für die Erklärung von Erfolgen beziehungsweise Misserfolgen von Lernenden eine größere Bedeutung zugesprochen als den externalen Faktoren.

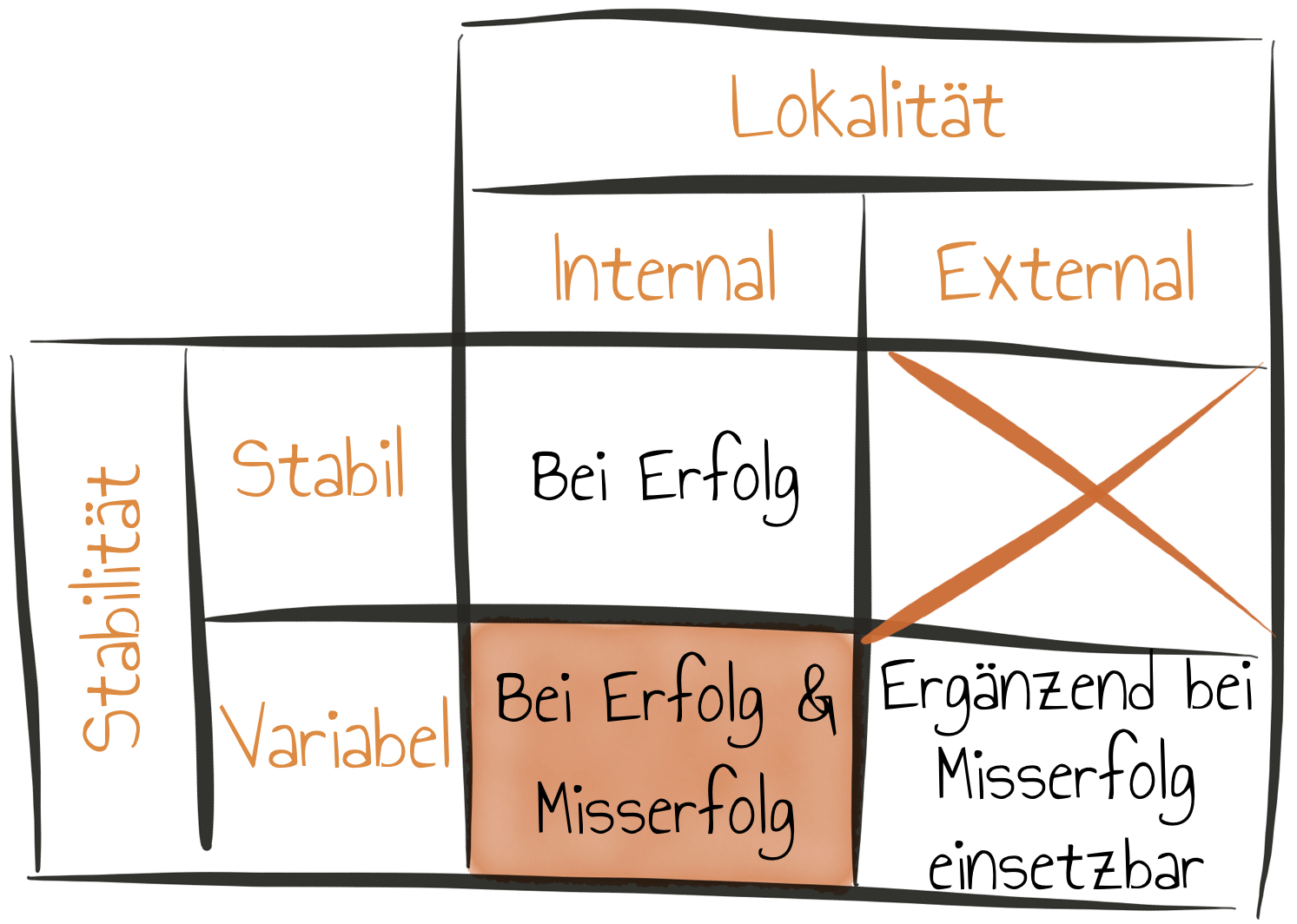

Motivationsförderliche Attributionsmuster bei Lernenden hinsichtlich Erfolg und Misserfolg wären:

Bei der Attribution ergibt sich also die Herausforderung, eine internal variable Attribution anzuregen. Das heißt, Lernende führen ihren (ausbleibenden) Erfolg auf (fehlende) Anstrengung zurück. Sie gehen davon aus, dass gute Leistungen von der eigenen Lernbereitschaft abhängen und durch das eigene Handeln beeinflusst werden können.

Später führte Weiner (1979) die Kontrollierbarkeit als dritte Kausaldimension neben Stabilität und Lokalität ein.

Auf der Dimension der Kontrollierbarkeit unterscheiden sich Attributionen dahingehend, ob Lernende die Ursachen für ihren (Miss-)Erfolg als kontrollierbar oder unkontrollierbar wahrnehmen. In Anlehnung an Schunk (2012, S. 369) stellt die folgende Grafik die drei Dimensionen der Kausalattribution dar:

Weiners Theorie der Kausalattribution versteht Fähigkeit als ein unkontrollierbares, unveränderbares Merkmal der Lernenden. Diese Darstellung steht im Widerspruch zur Annahme, dass Fähigkeiten durch das Lernen verändert werden können und gilt heutzutage als veraltet.

Kritik der Attributionstheorie

Hauptkritikpunkt an Weiners Attributionstheorie ist deren Konzeption von Begabung/Fähigkeit als etwas Unveränderbares. Begabung/Fähigkeit wird als eine Eigenschaft der Lernenden aufgefasst, die zwar innerhalb des individuellen Einflussbereichs einer Person liegt, aber von dieser trotzdem nicht kontrolliert werden kann. Folglich wäre Begabung/Fähigkeit als unveränderliche Ursache für (Miss-)Erfolg anzusehen. Dies widerspricht der grundlegenden pädagogischen Vorstellung, dass Fähigkeiten und Wissen durch das Lernen verändert, erweitert und verbessert werden können.

Dweck und Legget (1988) lehnen Weiners rigide Einteilung entlang der Dimensionen Stabilität, Lokalität und Kontrollierbarkeit ab. Viel wichtiger ist nach ihrer Ansicht die Frage, wann und warum Lernende bestimmte Einflussfaktoren als (un)veränderbar und (un)kontrollierbar wahrnehmen. In ihrer Arbeit verweisen sie auf den Zusammenhang zwischen Zielorientierung, Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung. Sie argumentieren, dass Lernende (Miss-)Erfolge abhängig von der Art der Ziele, die sie verfolgen, unterschiedlich bewerten und interpretieren. Die Zielorientierung wird durch die Annahmen, die Lernende über die Beschaffenheit von Intelligenz und Fähigkeiten treffen, beeinflusst. Soziale Bezugsnormen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.