Erwartungs-Wert-Modelle

(Atkinson, 1957; Beckmann & Heckhausen, 2006; Heckhausen, 1977; Krapp, Geyer & Lewalter, 2014; Rheinberg, 2012)

Erwartungs-Wert-Modelle sind psychologische Modelle, die die Bildung von Handlungsabsichten erklären. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl die Zielrichtung als auch die Stärke der Motivation Resultate aus Einschätzungen des möglichen Nutzens einer Handlung sind.

Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (1957)

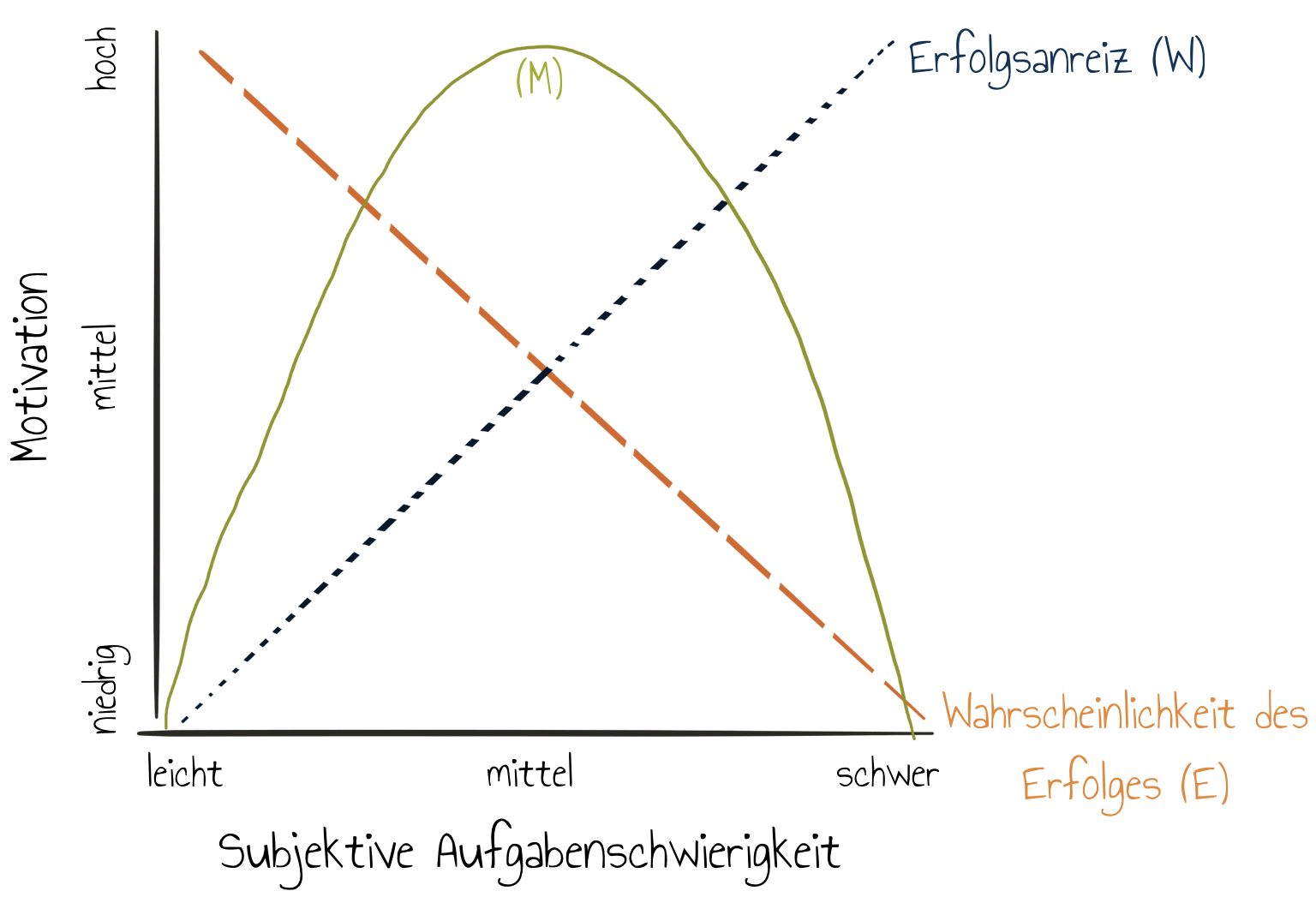

Das Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (1957) kann als Klassiker der Tradition der Erwartungs-Wert Theorien angesehen werden. Atkinson (1957) berücksichtigte neben Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz auch Motivationsunterschiede zur Vorhersage von individuell bevorzugter Aufgabenschwierigkeit. Die dritte Variable beschreibt das individuelle Motiv, Erfolg erzielen zu wollen. Nachfolgende Grafik veranschaulicht das Verhältnis der drei Variablen Erfolgsanreiz (W), Wahrscheinlichkeit des Erfolgs (E) und das individuelle Motiv, Erfolg zu erzielen (M).

Abbildung: Die Kurve aufsuchender Leistungsmotivation im Risiko-Wahl-Modell, modifiziert nach Atkinson (1957) in Anlehnung an Rheinberg (2012, S. 72)

Abbildung: Die Kurve aufsuchender Leistungsmotivation im Risiko-Wahl-Modell, modifiziert nach Atkinson (1957) in Anlehnung an Rheinberg (2012, S. 72)

Erwartungs-Wert-Modell

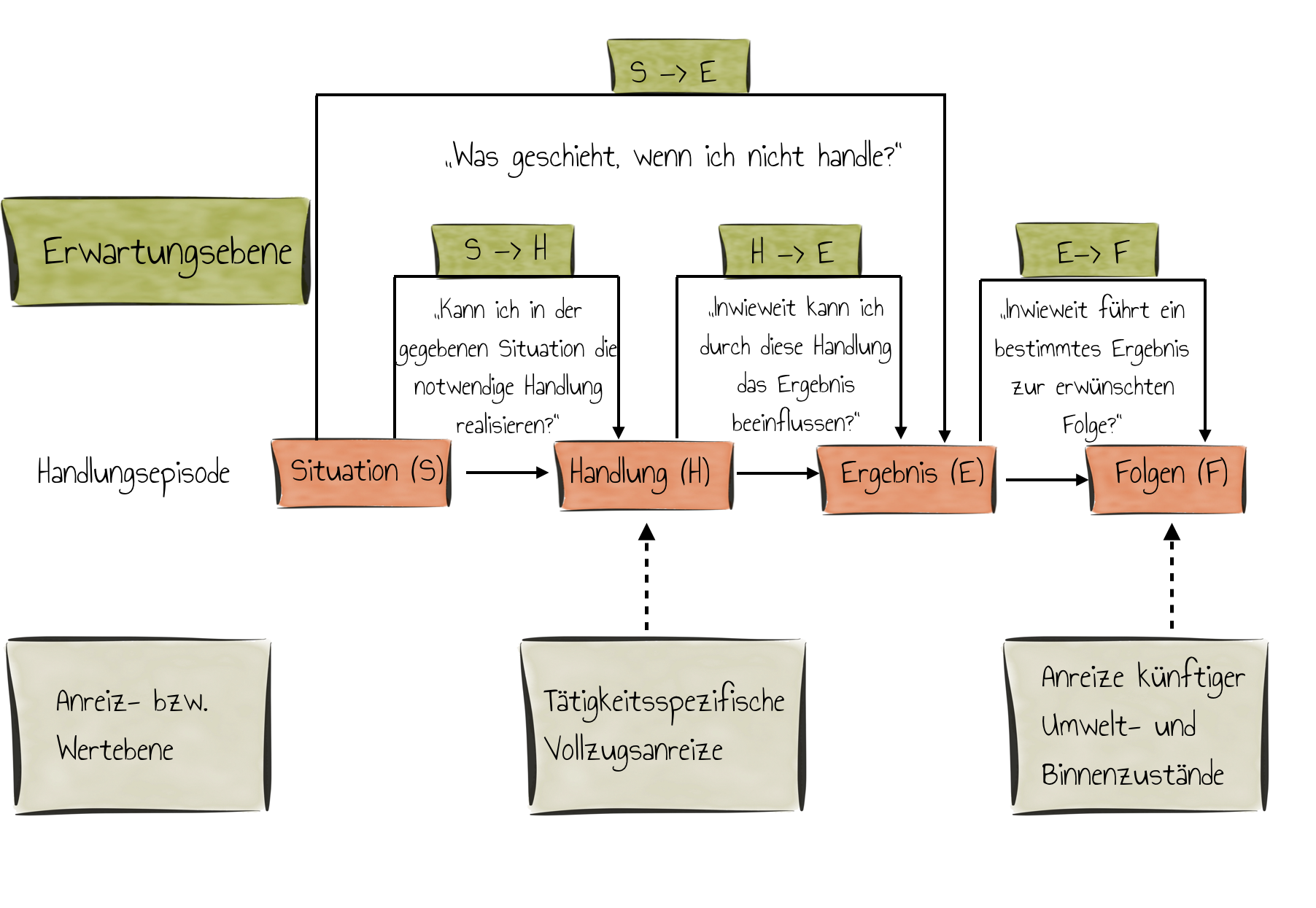

Das Erwartungs-Wert-Modell von Heckhausen (1977) hatte insbesondere im deutschsprachigen Raum großen Einfluss auf die moderne Motivationsforschung.

Abbildung: Ein handlungstheoretisches Modell der Motivation in Anlehnung an Krapp et al. (2014, S. 198) nach Heckhausen (1977)

Abbildung: Ein handlungstheoretisches Modell der Motivation in Anlehnung an Krapp et al. (2014, S. 198) nach Heckhausen (1977)

Mithilfe von vier prototypischen Stationen (S, H, E, F) einer Handlungsepisode werden die zentralen kognitiven Prozesse der Motivationsgenese erläutert. Die Situations-Ergebnis-Erwartung (S-E) stellt Vermutungen auf, was wohl passieren würde, wenn die betroffene Person nicht handeln würde. Die Handlungs-Ergebnis-Erwartung (H-E) beschreibt, welche Handlungschancen in der Situation vorhanden sind und durch welche Handlungsoption ein bestimmtes Ergebnis erreicht werden kann. Zuletzt beschreibt die Ergebnis-Folgen-Erwartung (E-F), welche Folgen sich aus der Handlungsepisode eventuell ergeben könnten.

Dementsprechend ist die Instrumentalität des Handlungsergebnisses ein wichtiger Antriebsfaktor für das Erreichen oder Vermeiden der späterer Folgen. Hierfür sind zwei Variablen ausschlaggebend:

- die subjektive Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit des Handelns (Erwartungskomponente: E)

- der erwartete Nutzen der Handlungsergebnisse (Wertkomponente: W)

Die Motivation (M) eine bestimmte Handlung wirklich in die Tat umzusetzen, ergibt sich dabei aus dem Produkt von Erfolgserwartung (E) und subjektiver Bewertung des Handlungsergebnisses (W).

Motivational betrachtet kann somit ein hoher Erfolgsanreiz (W) geringe Erfolgsaussichten (E) kompensieren und umgekehrt. Wichtig ist dabei zu beachten, dass keiner der beiden Faktoren 0 sein darf.