Theoretische Grundlage: Ursprung und Definition problembasierten Lernens

(Barrows & Tamblyn, 1980; Boud, 1985; Allen et al., 2011; Perrenet et al., 2010; Kim et al., 2017; Banerjee & De Graaff, 2010; Ulger, 2018; Kokotsaki et al., 2016; Membrillo-Hernández et al., 2019; Srinivasan et al., 2007)

Ursprung des problembasierten Lernens

Das problembasierte Lernen (engl. Problem-based Learning) hat seinen Ursprung in den 1950er- und 1960er-Jahren an amerikanischen „Medical Schools“ (Barrows & Tamblyn, 1980; Boud, 1985). Es zeigte sich, dass Medizinstudierende im Rahmen des traditionellen Hochschulunterrichts häufig Schwierigkeiten hatten, zutreffende Diagnosen zu stellen. Das traditionelle Studium sollte daher umstrukturiert und anwendungsbezogener gestaltet werden.

Im Rahmen dieser Neustrukturierung etablierte sich die Methode des problembasierten Lernens. Ziel der neuen Lehrmethode war es, theoretisches Wissen mit authentischen praktischen Fallstudien zu kombinieren, um die Kompetenzen angehender Ärzte zu schulen. Studierende wurden dabei zunächst mit komplexen Fällen typischer Patientengeschichten konfrontiert, die die Grundlage des Lernprozesses bildeten (Allen et al., 2011).

Ausbreitung des problembasierten Lernens und verwandte Methoden

Seit diesen Anfängen hat das problembasierte Lernen zahlreiche Anwendungen in unterschiedlichen Disziplinen gefunden (Perrenet et al., 2010; Kim et al., 2017; Banerjee & De Graaff, 2010; Ulger, 2018). Inspiriert vom problembasierten Lernen entwickelten sich zudem verwandte, schülerzentrierte Lehrmethoden, wie:

- Projektbasiertes Lernen (Kokotsaki et al., 2016),

- Challenge-Based Learning (Membrillo-Hernández et al., 2019) und

- Case-Based Learning (Srinivasan et al., 2007).

Diese Methoden sind ähnlich strukturiert, jedoch bildet dabei nicht immer ein Problem den Ausgangspunkt des Lernprozesses. Bildet ein Problem den Ausgangspunkt des Lernprozesses so kann im weitesten Sinne von problembasiertem bzw. problemorientiertem Lernen/ Lehren gesprochen werden. Während in der englischsprachigen Fachliteratur zwischen problemorientiertem Lernen und problembasiertem Lernen unterschieden wird, werden diese Begriffe in der deutschsprachigen Literatur nahezu synonym verwendet. Unterschiede zwischen diesen Terminologien beziehen sich dabei vor allem auf die methodische Gestaltung des Lernprozesses zwischen am Problem lernen oder über das Problem lernen.

Problembasiertes Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht

Im naturwissenschaftlichen Unterricht, insbesondere in der Chemie, spielt das Lösen von Problemen im Rahmen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung eine zentrale Rolle.

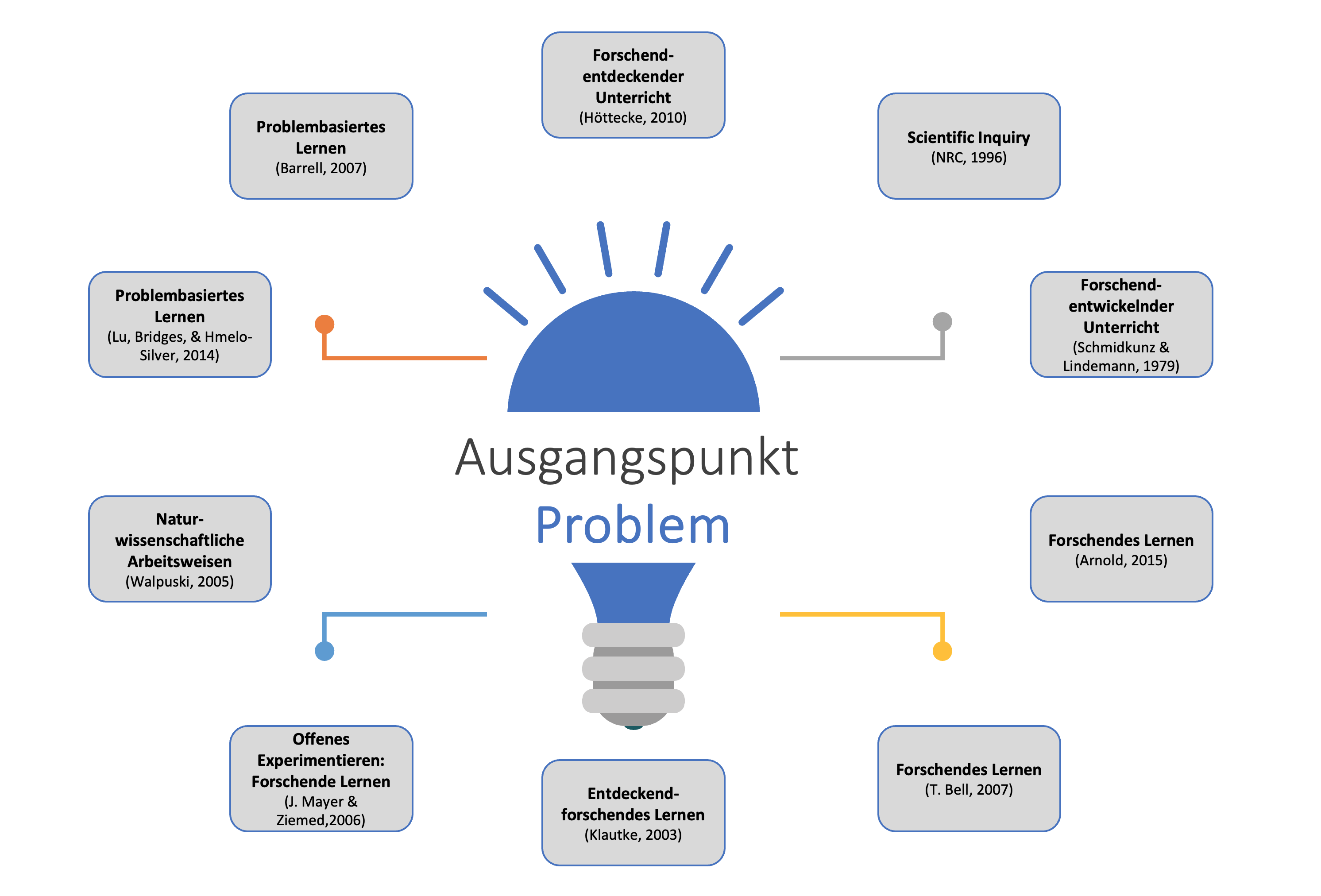

Aus diesem Grund wurden in der Naturwissenschaftsdidaktik zahlreiche Unterrichtsmethoden entwickelt, bei denen ein Problem den Ausgangspunkt des Lernens bildet. In der didaktischen Literatur werden diese Methoden teilweise voneinander abgegrenzt (Bewersdorff et al., 2020).

In diesem Kapitel werden unter dem Überbegriff „problembasierte Lehrmethoden“ alle Ansätze zusammengefasst, bei denen – angelehnt an die Definition des problembasierten Lernens – ein Problem den Ausgangspunkt des Lehr- und Lernprozesses bildet.

Verwandte Konzepte im Chemieunterricht

Die folgende Abbildung bietet einen Überblick über verwandte Unterrichtskonzepte, die sich im Bereich des Chemieunterrichts etabliert haben. Diese Konzepte sollen die unterrichtspraktische Umsetzung erleichtern. Eine detaillierte Übersicht findet sich bei Bewersdorff et al. (2020), die diese Konzepte voneinander abgrenzt, präzise ausdifferenziert und klassifiziert.

Abbildung: Verwandte Arten problembasierter aktiver Lehr- und Lern-Pädagogiken für den Chemieunterricht.

Definitionen und Elemente des problembasierten Lernens

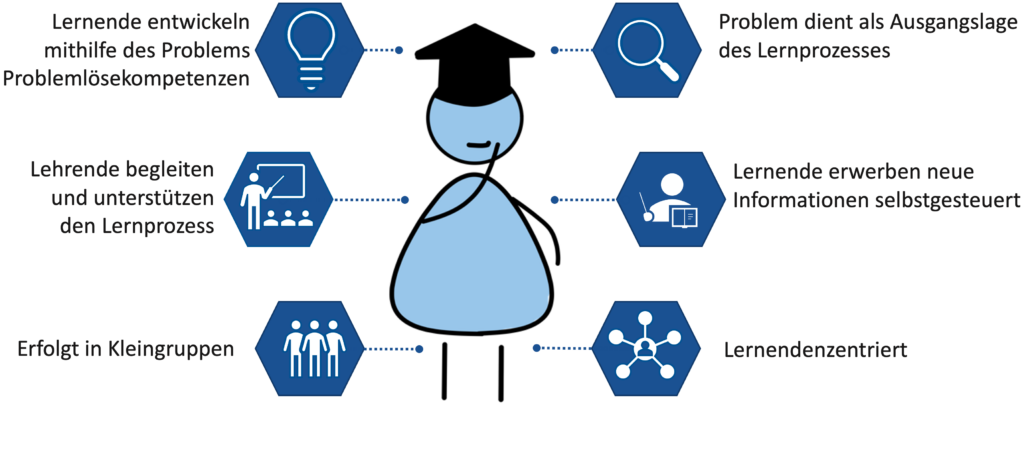

Es haben sich unterschiedliche Definitionen und Arten des problembasierten Lernens entwickelt (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001; Kokotsaki et al., 2016; Lu, Bridges & Hmelo-Silver, 2014). Diese Definitionen und Konzepte haben gemeinsam, dass ein Problem immer die Ausgangslage des Lernprozesses bildet. Bereits frühe Darstellungen des problembasierten Lernens beschreiben grundlegende Elemente, die das Konzept ausmachen. Der Prozess des problembasierten Lernens zeichnet sich dabei dadurch aus, dass es an bestimmten Kennzeichen ausgerichtet ist. Der Lernprozess sollte dabei folgende Kennzeichen erfüllen.

Abbildung: Kennzeichen problembasierten Lernens.

Der Prozess des Problemlösens ist typischerweise in einem Problemlösezyklus organisiert, dessen Struktur je nach Ansatz variieren kann. Dabei unterscheiden sich die Methoden insbesondere darin, wie viele Schritte die Lernenden durchlaufen, um zu einer Problemlösung zu gelangen. Für den Chemieunterricht hat sich insbesondere im deutschsprachigen Raum eine Methode als besonders populär herauskristallisiert: das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren nach Schmidkunz und Lindemann (1992).

© Zerouali, A., Brinkmann, J., Frömmel, M. & Koenen, J. (2024) Toolbox Lehrerbildung – ViFoNet Fortbildungsmodul: Ursprung und Definition problembasierten Lernens. (URL).