Sprachregister

(Halliday, 1970; Pfeifer et al., 2002; Bickes et al., 2024; Bliefert et al., 1990; Rincke, 2010; Hoffmann, 1985)

Die Art und Nutzung unserer Sprache variiert je nach sozialem Kontext. Diese unterschiedlichen Arten der Sprache und sprachlichen Mittel werden in der Linguistik als sprachliche Register bezeichnet (Halliday, 1970).

Je nach Kommunikationssituation verwenden wir unterschiedliche Register, um angemessen zu kommunizieren.

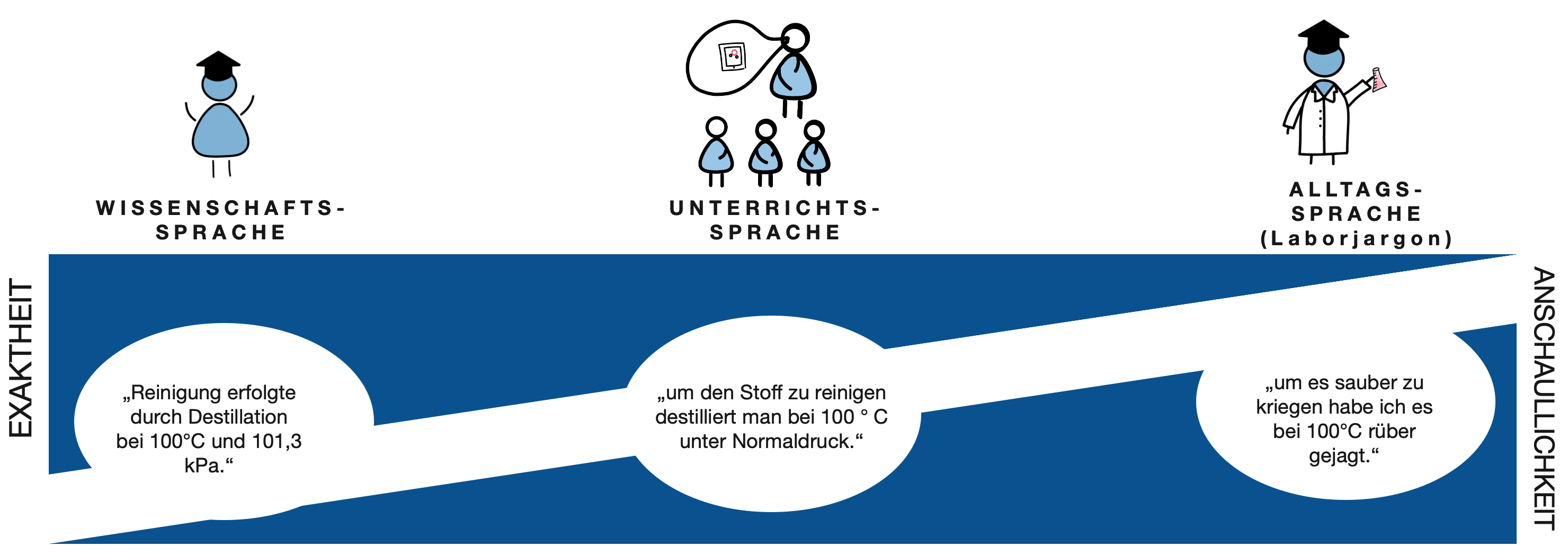

Auch im Chemieunterricht lassen sich verschiedene Register unterscheiden. In der chemiedidaktischen Forschung wird hierbei zwischen Wissenschafts-, Unterrichts- und Alltagssprache differenziert (Halliday, 1970).

Sprachregister

Die Wissenschaftssprache zeichnet sich durch ihre hohe Exaktheit aus und beschreibt mithilfe geeigneter Sprachelemente, wie z. B. Fachbegriffen, spezifische Inhalte (Pfeifer et al., 2002). Dabei handelt es sich bei der Fachsprache um eine spezielle Ausprägung der Wissenschaftssprache, die nicht nur Fachtermini, sondern auch typische Satzbau- und Stilmerkmale wie „in Lösung gehen“ oder „Indikator schlägt um“ umfasst (Bickes et al., 2024).

Die Alltagssprache legt hingegen weniger Wert auf Exaktheit, sondern zielt mehr auf Anschaulichkeit ab (Pfeifer et al., 2002). Chemische Sachverhalte werden dabei häufig formlos, beispielsweise im sogenannten Laborjargon, kommuniziert (Bliefert et al., 1990).

Die Unterrichtssprache stellt das Bindeglied zwischen Alltags- und Wissenschaftssprache dar (Rincke, 2010). Sie wird als Lehr- und Lernsprache verwendet und gibt wesentliche fachliche Informationen didaktisch reduziert wieder. Durch die didaktische Reduktion werden Inhalte vereinfacht dargestellt, um den Lernenden den Zugang zu erleichtern. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass keine ungenauen oder irreführenden Begriffe aus der Alltagssprache verwendet werden.

Wie in der folgenden Abbildung zu sehen, unterscheiden sich die Register im Maß ihrer Exaktheit und Anschaulichkeit.

Abbildung: Sprachregister in den kommunikativen Ebenen (abgeändert nach Pfeifer et al., 2002).

Die in der Abbildung dargestellten Äußerungen in der Alltagssprache können von einer Fachperson verstanden und dekodiert werden.

Fehlen diese Kompetenzen jedoch, ist diese Äußerung zu unpräzise, weshalb eine Verwendung der Wissenschaftssprache in solch einem Kontext notwendig wäre, um die Inhalte zu kommunizieren.

In der chemiedidaktischen Literatur ist vor allem mit Blick auf die Vermittlung von sprachlichen Fertigkeiten häufig die Rede von Fachsprache. Dabei handelt es sich um eine fachspezifische Ausprägung der Wissenschaftssprache. Hoffmann definiert Fachsprache als „die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten“ (Hoffmann, 1985, S. 53).

Videobeispiel

In Szene 6 (Modul 8): Präsentation der Ergebnisse stellen Lernende ihre Ergebnisse einer Gruppenarbeit in der Klasse vor. Herr Schwarz reagiert dabei auf eine Äußerung der Lernenden.

Impulsfrage:

Beschreiben Sie, worauf Herr Schwarz hier reagiert und auf welches sprachliche Register sich dies bezieht.

Herr Schwarz geht dabei auf die Äußerung zur Sinneswahrnehmung der Lernenden ein. In der Chemiedidaktik nimmt dies im Rahmen des Themas Repräsentationen eine besondere Rolle ein. Informationen hierzu sind im folgenden Kapitel zu finden.

© Zerouali, A., Brinkmann, J., Frömmel, M. & Koenen, J. (2024) Toolbox Lehrerbildung – ViFoNet Fortbildungsmodul: Sprachregister. (URL).